お悔やみの一報にあわてないために。

出典:写真AC

突然の訃報にあわてて喪服を準備した経験がある方、少なくないのではないでしょうか?

そんな時に限って、喪服はクローゼットの奥でシワが寄り、数珠の置き場所が思い出せず、黒いストッキングや靴下を大捜索…

探す時間が長くなるほど焦りとストレスが増しますし、葬儀中でも落ち着かなかったりします。

収納のプロ宝生多美(たからぎ たみ)先生は、突然必要になる喪服一式は、「すぐに使えるようにスタンバイされてあるのが理想的」と言い、心のこもったお見送りをするために、喪服や関連の品を日頃からまとめて管理しておくことをすすめています。

片付けの際には物を「いる」「いらない」というように分類しますが、喪服一式は「必ずいる物」に分類されます。

宝生先生は7人家族の主婦時代に、急なお知らせにも困らないように「喪服コーナー」を作り、家族全員分の喪服を管理していました。

今回は宝生先生の、そこに行くだけですべてがそろう、探し物をしない「喪服コーナー」の作り方をご紹介します。

出典:写真AC

喪服は「喪服コーナー」で一括管理。

喪服コーナーはクローゼットの一角に作るのがおすすめです。

宝生先生の「喪服コーナー」

宝生先生は普段あまり使わない和室に置いてあるクローゼットを丸ごと喪服コーナーにしています。

必要な物一式をそろえてあるので、時間がなくてもそのコーナーに立てば上から下まで着替えが完了し、クローゼットに備え付けの鏡を使って身だしなみのチェックをして、必要な物を持って出られるようになっています。

探し物やなくし物がなくなるので、焦りもストレスも発生しにくくなります。

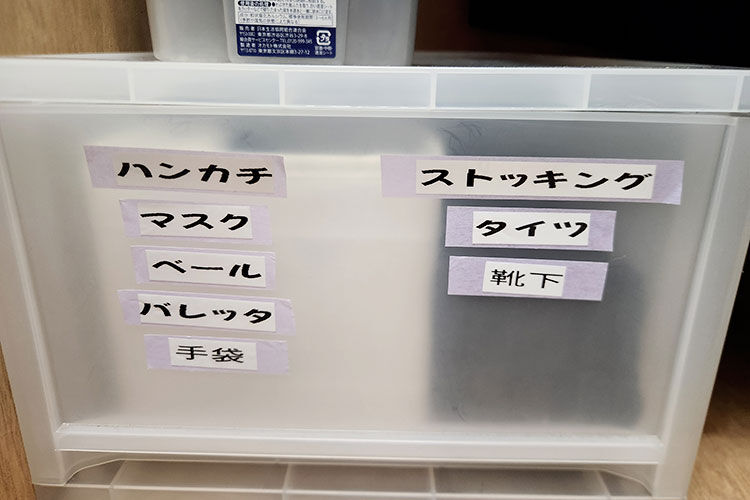

現在は1人分を管理していますが、大人数だった頃はタンスをもう1台使って喪服コーナーにし、ラベリングをして管理していました。

宝生先生のようにクローゼット1台を丸ごとを使って喪服コーナーが作れない場合でも、クローゼットの一角を使ってすべてをまとめておけば、急なお知らせにあわてることが少なくなります。

「喪服コーナー」を作るにあたって、次のようなポイントがあります。

- 必要な物はすべて収納ケースやクローゼットにひとまとめにする

- ストッキングや香典袋等は予備も含めてストックする

- いつでも使える状態にメンテナンスをし、管理する

喪服をメンテナンスしてから保管することは重要です。

特に夏場は一度着たら洗ったりクリーニングに出すことが多いので、戻ってきたらすぐに喪服コーナーに収めましょう。

宝生先生は以前クリーニングに出している間に別の訃報が届いた経験があり、現在は自宅で洗濯できる物を選んでいるそうです。

「喪服コーナー」にそろえておく物リスト。

お通夜や告別式の際に必要な物はご家庭や季節、地域によって違いがあります。

今回は宝生先生が日常的に用意している物をご紹介します。

ご家庭に合わせて調整して、ご家庭のためのコーナーを作ってみてください。

① 衣類

宝生先生が常備している喪服2着とロングコート2着

- 喪服(ワンピースやスーツ、白のワイシャツ、ネクタイ等。和装の場合は一式)

- ロングコートや羽織り物

- ストッキングやタイツ、靴下(季節ごとに予備も含めて複数)

- 靴(女性はヒールが3~5cm程度のもの)

基本的に色は黒で、光沢のない物を準備します。

宝生先生は収納の際にワンピースやスーツ等に衣類カバーをかけていません。

扉が閉まった状態のタンスやクローゼットは空気の流入が非常に少なく、ホコリの侵入もごくわずかで、衣服に付着する恐れが少ないからです。

空気の流入が少ないということは通気性が良くないということでもあるため、カバーをかけてしまうと湿気がこもりやすく、カビや黄ばみの原因になってしまいます。

整理収納の原則は「使いやすく・見やすく・通気よく」。

これを守って、宝生先生は衣類カバーをかけずに保管しているそうです。

② 小物

そのほかにも欠かせない小物類があります。

- バッグ(黒い布製、光沢がない物が好ましい)

- 数珠(男女で形が違うので本人用を用意)

- 白黒の数珠袋

- ハンカチ(黒か白で、無地かシンプルなもの)

細々としたものは、収納ケースにラベリングをして、管理しています。

③ アクセサリー類

葬儀等で着用するアクセサリー類はその時以外は使わないことが多いです。

そこで宝生先生は、使用後はお手入れをした後にアクセサリーケースに入れ、フォーマル用の黒いバッグの中に収納しています。

これで、毎回あわてて探したり、紛失の心配をすることがなくなります。

アクセサリーとしては次を用意してあります。

- 真珠のアクセサリー(シンプルで控えめな物。一連ネックレス、小ぶりのイヤリングやピアス、リング等)

- 黒のヘアゴム・ヘアピン・髪留め等

そのほか、数珠やポケットティッシュ等もバッグに入れて保管しています。

④香典

絶対に忘れてはいけない香典も、喪服コーナーにまとめてあります。

クローゼットの壁に透明のレターケースをかけ、以下の物をそろえてあります。

- 袱紗(ふくさ)(黒や濃紺、紫がよい)

- 不祝儀袋(宗派に合わせて複数種類、複数枚が常備されていると理想的)

- 記名用の薄墨の筆ペン等、筆記具

- お札(新札は避けるのがマナーなので、あらかじめ用意しておく)

⑤ そのほかの物

葬儀は季節や地域によって用意する物が異なります。

宝生先生はそれらをボックスにまとめてラベリングをして収納しています。

用意しておくといいのは次のような物です。

- マスク

- 手袋(冬場や外葬儀用)

- ストール

- エプロン

- 傘

いずれも、色は黒で、傘は濃紺やダークグレーの物でも大丈夫との考えで備えています。

定期的なメンテナンスでいつでも使えるように。

喪服一式がお知らせを聞いた時にすぐに使える状態であるためには、日常的な維持・管理が欠かせません。

帰宅後に陰干しをしたり、クリーニングに出すなどのメンテナンスをしっかり行い、使った物はお手入れをし、定位置に戻したり、補充したりすることを忘れずに行っておきましょう。

喪服は長期間袖を通さないこともあるので、サイズに変更がないかも時々チェックしておきましょう。

クローゼットの中に防虫剤や除湿剤を使うことも忘れずに。

お世話になった故人に、あわてずに悔いなく最後のご挨拶ができるように、日頃から礼節を守った服装を備えておけるとよいですね。