出典:写真AC

いざという時の懐中電灯、予備の電池や電球、延長コード、ガムテープ等、家族がちょっとずつ使うけど誰も管理していない物たち。

そういう物が家のあちこちにあって、使う度に探したり、見つかっても使えない状態だったりして困ったことはありませんか?

それらの管理者は自然にお母さんになっていきますし、毎回「お母さーん、あれどこ?」と聞かれるのもちょっとしたストレス。

そんな家中に散らばっている家族みんなが使う物の収納方法を考えたのが、片付けのプロ宝生多美(たからぎ たみ)先生です。

今回は宝生先生にご自宅の収納の写真を撮っていただき、5つのポイントを教わりました。

みんなが使う物はみんなが通る場所で集中管理

宝生先生がたどり着いたのが、家族が使うものは1か所にまとめて集中管理し、家族全員がわかるように収納するという方法。

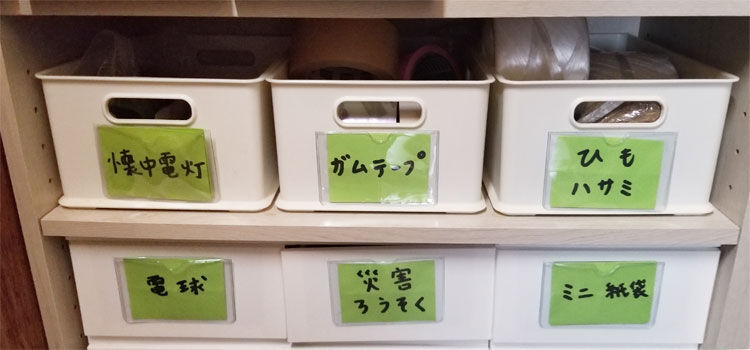

こちらが宝生家で「階段下」と呼ばれる、階段の下にある収納場所です。

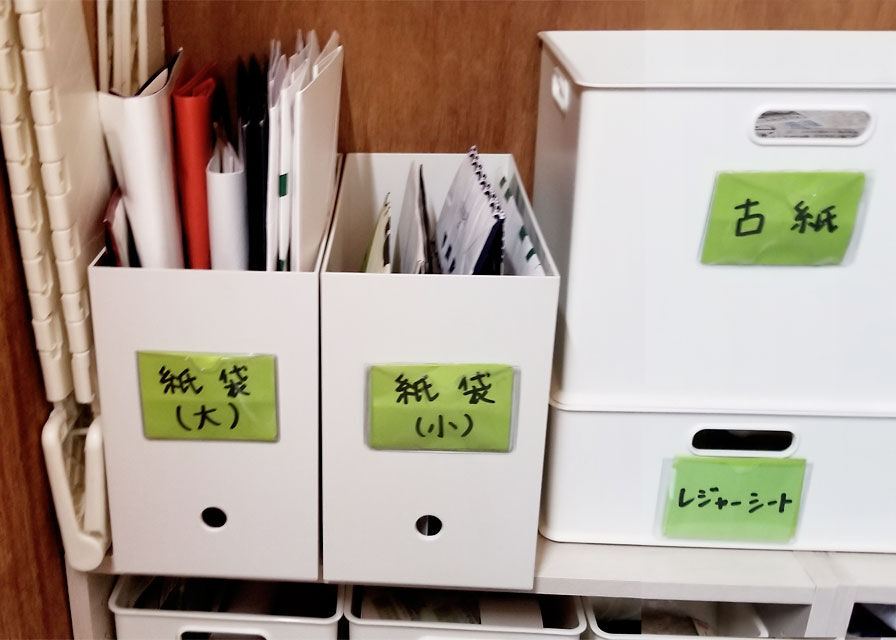

家の中で定位置が決まっていなかったりばらばらの場所で管理されがちな、乾電池、懐中電灯、ガムテープ、ビニール紐、紙袋、工具類、延長コード、来客用のスリッパ、傘等が収納されています。

宝生先生はこの階段下をコントロールセンターのようにしてすべての物を一か所で集中管理、補充までを行っています。

宝生家の玄関から見た「階段下」。右手に階段があり、その奥の白い扉が通称「階段下」です。

家族で使う物の収納場所は、家族全員がよく通る場所、玄関近くにある廊下の収納棚や階段下の収納場所が適しています。

この場所なら、読み終わった新聞等、ゴミ出しの前の一時置き場としても活用できます。

ポイント①収納はざっくり収納で

家族全員が使う場所では、探すのに時間がかかってしまうような細か過ぎる収納はNGです。

収納する物を大まかに分類してざっくり収納すると、全員が探しやすく、戻しやすいです。

物が迷子になるのは戻す場所がわからず適当な場所に置いてしまうから。一目で戻す場所がわかるざっくり収納なら物が無くならず、探すこともなくなります。

収納は使用頻度や緊急度が高い物から手に取りやすい場所に置いていき、一緒に使う物は同じ場所や近くに置きます。

宝生家の収納で一番手に取りやすい場所にあるのがこちら。

停電などの緊急時にすぐに使いたい懐中電灯と、出番が多いのにすぐに迷子になるテープやひも類です。

中はこのようになっています。

懐中電灯は3本収納。

ガムテープコーナーにはクラフトテープ、粘着テープ、透明テープ等をまとめて。荷物を開ける時に使うカッターも入れてあります。

ひも・ハサミコーナーにはひも類各種と、一緒に使う、固い物でも切れる丈夫なハサミがあります。

電球や災害用のろうそくも近くに置いてあります。

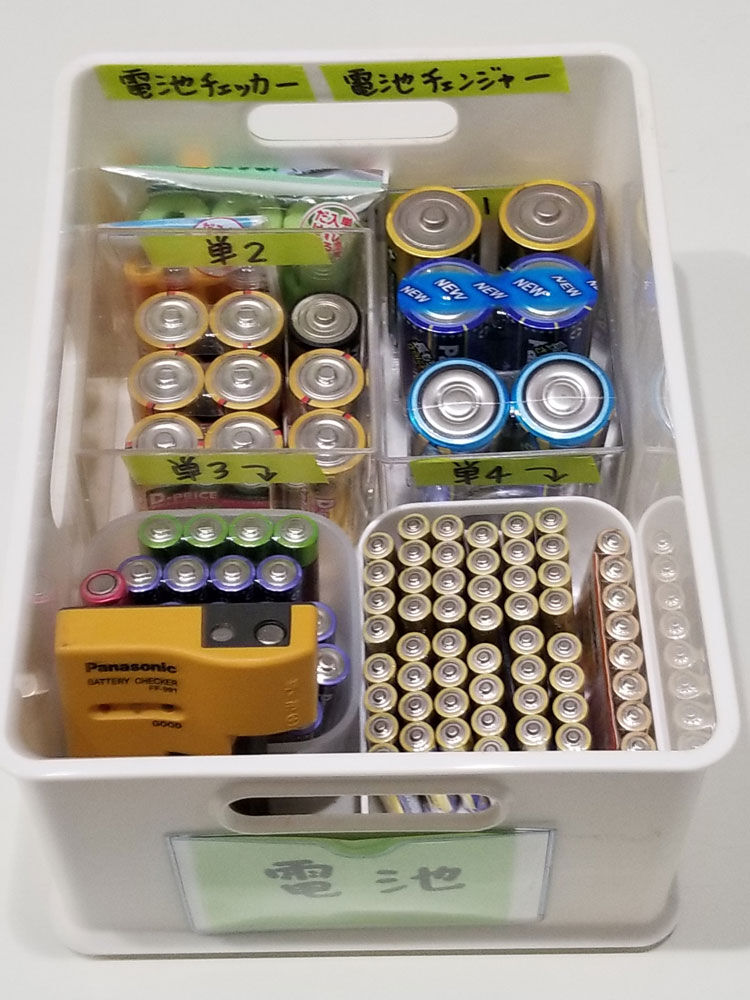

急に無くなって困る物のひとつ、電池コーナーには乾電池を種類別にラベリングをして収納。バッテリーチェッカー等の関連品も入れています。

一か所にまとめておけば、予備がなくなった時の管理もしやすいです。

ポイント②分かりやすくラベリング

収納の鉄則のひとつにラベリングがあります。

宝生先生は、太いマジックを使って、大きな文字で分かりやすく手書きにすることをルールにしています。

理由を伺うと「小さな文字では探しにくいですし、家族にとってはラベルシールの文字よりも見慣れた私の文字の方が探しやすいと思うんです」と、お母さんならではの愛情からだそう。

確かに、急いでいる時や緊急時に家族の文字を見ると安心しますよね。

ポイント③作業スペースを確保

収納場所にもよりますが、奥行きがある場合は、引き出しを開け閉めしたり人が作業をするスペースを確保しましょう。

奥までぎっちりと物を詰め込んでしまうと奥の物が取り出しにくくなります。

宝生家でも棚の手前の床には何も置かず、作業スペースにしているそうです。

ポイント④デッドスペースをどんどん活用

壁面や棚の上など、デッドスペースはアイデア次第で使い勝手が抜群に良くなるので、遠慮せずに活用しましょう。

宝生先生は、収納場所が玄関に近いことを活かして壁面にパイプを取り付けてスリッパラックに改造。

自宅でセミナーを行うなど来客が多いので、来客用スリッパを季節や男女別に収納しています。

その下には家族の傘や愛犬の散歩グッズをかけています。

出かける前にすぐに手に取れますし、玄関に置く物が減ってすっきりするので一石二鳥です。

凹凸がある階段下の空間には突っ張り棒で棚を設置。

荷物を送る時のエアーキャップやマスクの予備、普段は使わないカーペット用の粘着テープ等、軽い物を置いています。

ポイント⑤明かりをつける

収納場所は明かりがないことが多いですが、暗いままでは物が取り出しにくく、毎回懐中電灯を使うのは非効率的。

宝生家の階段下にも照明がありませんでしたが、工事で取り付けたところ使いやすさが一気に増しました。

宝生先生は寿命が長く、しっかり明るくなる白のLEDをチョイス。形も奥まで照らせるように横長タイプです。

照明の下にはパイプを追加し、来客の上着や届け物の紙袋等、一時的な物の保管場所にしています。

このパイプのおかげで、床に物を置きっぱなしにすることも防げます。

限られたスペースをどんどん活かそう。

廊下や階段下などの収納場所は、使い道がわからなかったり、なんとなくいろんな物がごちゃごちゃに詰め込まれがちです。

玄関近くという場所の利点を生かして家中に散らばった家族の物を管理する場所に変えてしまえば、家も片付き、探し物も減り、管理もしやすくなります。

実際、一か所に集めてしっかりラベリングをしたことで、宝生家では家族からの「お母さん、あれどこ?」コールも減りました。

このような収納場所と少しの予備のスペースを作ることで、物の一時的な保管場所もでき、収納的にも精神的にも余裕が生まれたそう。

注意点は、みんなが使いやすい場所にするために、「階段下」に収納する量を決めてそれ以上は置かないこと。

まずは家中に散らばっている、みんなが使う物を集めることから始めてみませんか。

出典:写真AC