“マステを貼るだけ”で掃除がラクになるプロの掃除のアイディア。

掃除の後に汚れを予防する一工夫を加えることを“予防清掃”と言います。

何かを貼ったり、巻いたり、敷いたり、掛けたり、入れておいたりすることで、汚れが付きにくくなり、掃除の手間や回数を減らすことができる掃除方法です。

毎日の掃除をラクにするために、多くの掃除のプロが実践しています。

掃除のプロの中川智子先生も「予防清掃をすると、掃除をしなくてはという重圧から解放され、気持ちがラクになりますよ」とすすめます。

今回は中川先生がご自宅で実践している「マスキングテープを貼るだけ」の予防清掃をご紹介します。

①キッチンの床の汚れに。

キッチンの、目立たないけれど意外に汚れがたまりがちな場所に、キッチンのシンク台や調理台と床の境目の部分があります。

食材のゴミやホコリ、シンクからの水ハネ等によって発生した汚れが入り込んでいます。

細かい汚れも多い上に掃除がしにくいので、思うようにキレイにしにくい場所です。

キッチンマットを敷いて予防されている方もいらっしゃるかもしれません。

出典:写真AC

中川先生は、この調理台と床の境目にマスキングテープを貼り、汚れがたまったり、不衛生になるのを防いでいます。

普段は目立たないように白いテープを使っていますが、今回は撮影用に青いテープを使っていただきました。

マスキングテープが汚れてきたら貼り替えて、掃除の手間を省きます。

そのタイミングは、中川先生の場合は3ヶ月に1回程度だそうです。

貼る前にひと掃除。

せっかくマスキングテープでカバーをしても、貼る前の汚れが残っていては効果も半減です。

事前にしっかり掃除をしておきましょう。

- 掃除用のブラシ(細身の「大津式お掃除ブラシJ」が特におすすめです)を使い、境目や隙間部分の汚れをかき出します。

- 数滴中性洗剤を垂らしたぬるま湯にブラシをつけ、残っているガンコな汚れをこすり落とします。

- 洗剤が残らないよう、水拭きをします。

- 乾拭きをし、しっかり乾かします。

最初だけ手間がかかりますが、次からはテープを貼り替えるだけ。

その際に気になる汚れがあったら、都度、掃除をしましょう。

掃除がしにくい場所ですが、これで簡単にキレイを保てます。

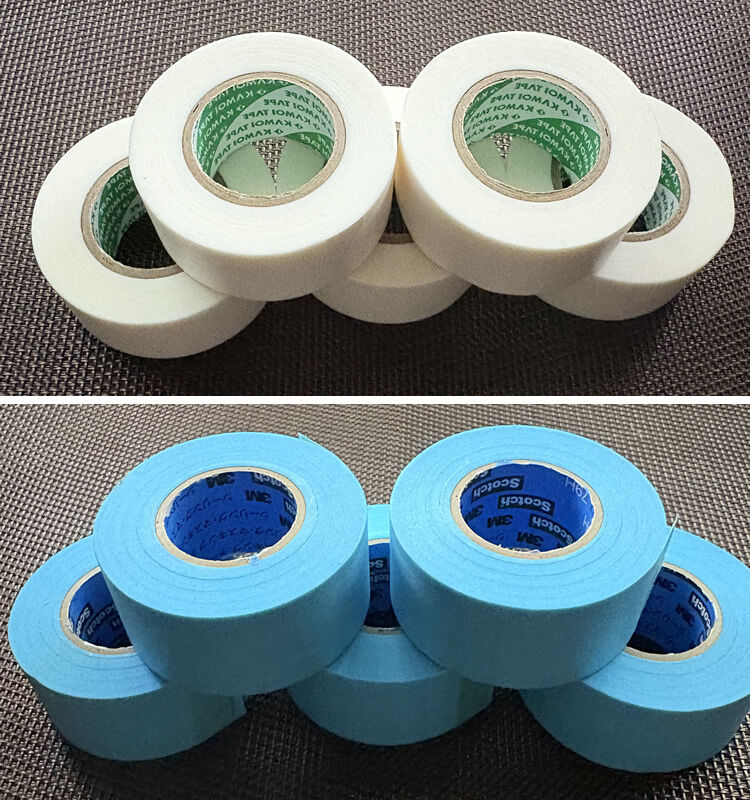

マスキングテープの選び方。

マスキングテープと一口に言っても、100円ショップから文房具店、ホームセンターまで、様々な場所で購入できます。

中川先生が掃除のプロの視点で選ぶマスキングテープは、ホームセンターで売られている塗装用の24mmの物。

ほどよい強度と撥水(はっすい)効果があるので汚れや水分もはじきやすいそうです。

「パックでまとめ売りされている時もあって、実はお手頃なんです」と中川先生。

中川先生のお気に入りの物は強度や性能によって色分けがされているので、普段は白を使い、水まわりには少し強度と撥水効果の強い青いテープと使い分けています。

②キッチンのシンクまわりの水ハネに。

続いてはキッチンのシンクまわり。

シンクの奥や横にあるパッキン(コーキング)の汚れ対策にもマスキングテープを貼っています。

こちらもわかりやすいように青いテープを貼っていただきました。

いつもは下の写真のように白いテープを貼っているので、キッチンでテープが目立つことはありません。

水ハネや調理中のハネは、使用の度に拭くようにしていても完全に取りきれないとカビの原因になったりします。

パッキンに入り込んだカビは除去が大変なので、そうなる前にマスキングテープでカバーし、汚れが付着するのを防ぎます。

撮影協力:お掃除のプロ 大津たまみ先生

マスキングテープを貼る前にはパッキンを掃除しておきます。

パッキンは傷つきやすい素材なので、やわらかいスポンジを使った掃除がおすすめ。

中性洗剤を数滴溶いたお湯に浸し、優しく拭くように洗います。

水拭きで洗剤を拭き取り、乾拭きをしてしっかり乾燥させてから、マスキングテープを貼ります。

汚れが気になったら取り替えてキレイな状態を保ち

ます。

③浴室と脱衣所の間に。

掃除が面倒で汚れがたまりがちなのが、浴室の出入り口付近。

浴室からの水分や石けんカス、脱衣所のホコリや糸くず等が混ざって、黒ずんだりカビになりやすく、掃除がおっくうになる場所です。

特に中川先生はレールの脱衣所側に汚れがたまるのが気になるとのことで、扉のすぐ外側、レールに触れない場所にマスキングテープを貼って、汚れを予防しています。

浴室は水気が多いので、少し強度と撥水効果のある青いテープを選んでいるそうです。

浴室のレール部分の予防清掃についてはこちらのコラムでもご紹介しています。

④トイレの便器と床の境目に。

出典:写真AC

トイレ掃除が苦手な人は多いですが、中でも便器と床の境目部分の汚れは見落とされがちです。

使用中にハネたり、便器と便座のすき間から漏れた飛沫が便器のアゴの部分をつたってこの境目にたまっていきます。

トイレットペーパーや衣類から床に落ちた繊維クズ等も合わさって、複合的な汚れとなって付着します。

ここの掃除が不十分で汚れが残ったままだと、掃除をしているのにニオイが残るトイレになってしまいます。

ここに、マスキングテープを貼って汚れを予防します。

あまり掃除をしたくない場所でもあるので、最初にしっかり掃除をしておきましょう。

その後はこまめにマスキングテープを貼り替えるようにすると、イヤな思いをすることが減り、キレイなトイレをキープできるようになります。

マスキングテープを上手く貼るプロのコツ

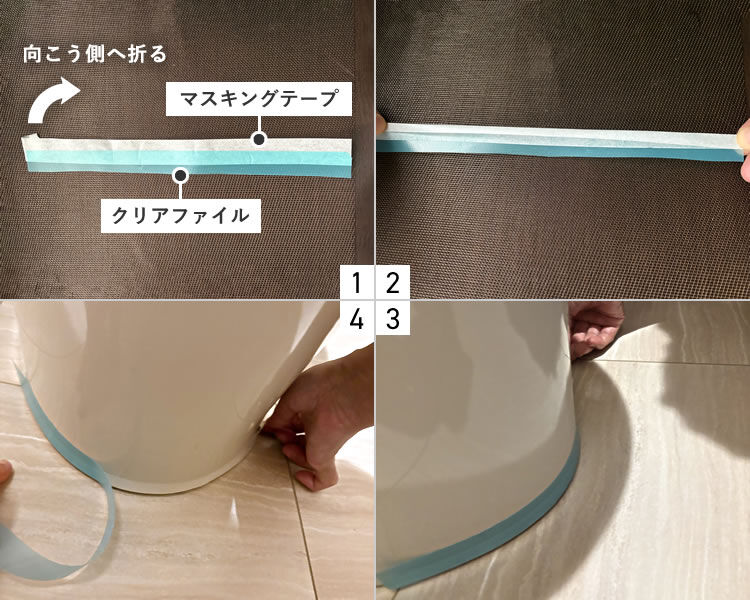

便器のような曲線部分にマスキングテープを貼るコツを中川先生に教わりました。

マスキングテープ(白)と同じくらいの幅に切ったクリアファイル(青)を用意します。

- ファイルをマスキングテープの幅の半分に貼ります。

- 残り半分を粘着面が外になるように、向こう側に折り返します。

- ファイルを曲線に沿わせながら、テープを貼ります。

- ファイルをはがし、テープに切り込みを入れながら床に貼っていきます。

テープを貼るのがちょっと手間だと思われた方。

最近はすき間や境目の掃除の手間を減らせる、はがせるタイプの専用ジェルが登場しているそうです。

ホームセンター等で販売されていて、透明でボンドのような形状の物が多いです。

掃除が終わった床と便器の境目にぐるりと塗布し、乾かして完了。

取り替える際はピーっとはがせて楽しいそうです。

作業がラクなので、中川先生もよく使われています。

塗布する前にはジェル剤の説明書きをよく読み、ジェル剤が使用できる場所・物であることを確認してから行ってください。

汚れにくい工夫をして、ゆとりある生活を。

マスキングテープを使った、汚れたら貼り替えるだけの予防清掃。

一度しっかり掃除をしてしまえば、あとは貼って貼り替えての繰り返しなのでかなりラクになると思います。

掃除の手間が減るので、ご自宅の汚れが気になる場所から始めてみてくださいね。

そして、手間が減った分を自分やご家族の時間にして、日々にゆとりを作っていけたらいいですね。