家をキレイに保つために掃除のプロはここをまめに掃除しています。

出典:写真AC

毎日家の中を掃除してキレイな状態をキープし続けるのは大変なこと。

でも掃除ができずにいると、残った汚れが落ちにくい汚れに変化してしまいます。

忙しくて家中全部の掃除に手が回らない時は、ここを掃除しておけば大丈夫という場所の掃除に集中してみましょう。

お掃除のプロ清水雅美先生に、ここだけはやっておくべき掃除場所と掃除方法を教わります。

清水先生がご自身の経験とハウスクリーニングの現場での気付きから、家の中で汚れが残りがちなのは次の5か所と指摘。

①トイレ

②キッチンのシンク

③コンロまわり

④キッチンの壁やレンジフード

⑤リビングの床

これらの場所をこまめに掃除する習慣ができれば、大変な掃除をしなくても日々キレイな状態をキープできるようになります。

清水先生が日頃行っている、ラクに、清潔で美しい家を保つ掃除方法を参考にしてみてください。

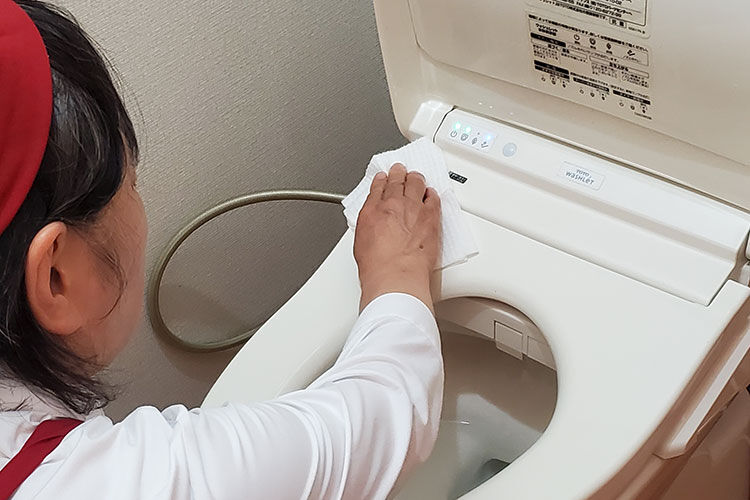

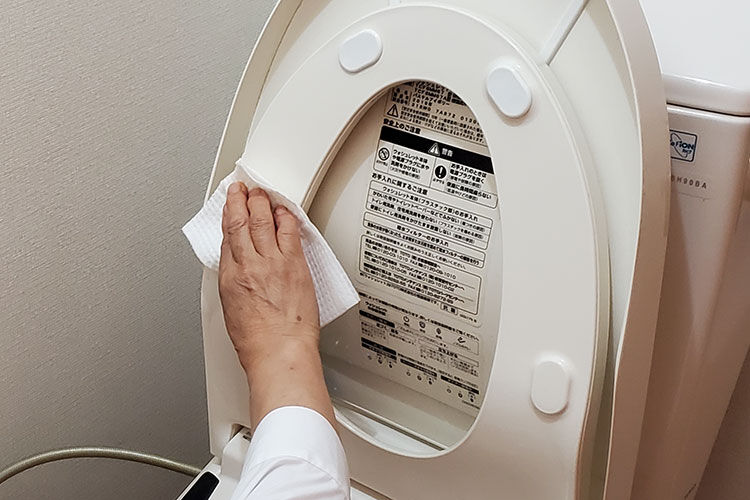

①トイレの掃除ポイント

多くの方が苦手に思うトイレ掃除。

清水先生は1日1回、トイレ掃除用のウエットシートを使って掃除するようにしています。

まずトイレのドアノブを拭き、その後トイレの便器を上から下まで1枚で拭きます。

便器の中は洗剤をつけてトイレブラシでぐるっと1周して完了です。

トイレ掃除の苦手意識の一因にトイレのニオイがあるので、自分が好きな香りの洗剤を選んでやる気につなげています。

トイレブラシ等の掃除道具に発生する汚れやカビも苦手意識を高めてしまうので、こまめに交換されているそうです。

最近は洗浄能力の高い洗剤や自動洗浄機能つきの便器もあり、トイレ掃除の回数が減っているご家庭もあると思います。

でも、それ以外の場所の掃除が忘れられがちです、と清水先生は指摘。

時々、便座裏が汚れていないかをチェックしてみてください。

便座裏は汚れが付着しやすく、自動洗浄などでは掃除をしてくれない場所。

ここが汚れていたらトイレ掃除をしっかりする目安にしてみましょう。

トイレットペーパーや掃除用のウエットシートを補充する際、清水先生は便座裏をチェックして、汚れていたらしっかり掃除をするようにしています。

床がホコリっぽく感じた際や来客時にも、しっかり掃除をすると決めています。

こする掃除?拭く掃除?

清水先生がこまめに掃除をするもう一つの理由が、掃除をする時に力がいらず、疲れないから。

力を入れてこすり落とさないといけない汚れは、たいていは付着後に放置されて硬くなっている汚れです。

力が必要な掃除方法は掃除をする場所にも、掃除をする人にも負荷がかかります。

一方で付着してすぐの汚れはやわらかく、軽い力で拭き取れます。掃除場所を傷つけることも少ないです。

便器によっては取扱説明書で清掃時に強くこすることを禁止事項にしたり、使えない洗剤が記載されていたりします。

トイレ以外でも「優しく拭く」掃除方法が推奨されることがあります。

サッと拭き取れるうちに簡単に掃除をする習慣になれば、家や家電、自分も傷つけずにすみますね。

出典:写真AC

②キッチンシンクの掃除ポイント

掃除が行き届いて気持ちよいと感じるために、清水先生を始め掃除のプロたちが行っているのが、“光るところはピカピカに光らせる”こと。掃除のプロのコツです。

ご覧のように、清水先生のキッチンシンクはピカピカ。

一日の最後にシンクまわり特に蛇口と蛇口の立ち上がり部分を光らせて、翌日の朝も気分良く一日を始められるようにしています。

シンク掃除は毎日のことなので、清水先生はできるだけ簡単にする掃除方法を考えました。

先生はシンクのゴミ受けに市販のネットをかぶせて使用していますが、毎日ネットを交換する際、新しいネットに食器用洗剤を垂らし、蛇口と蛇口の立ち上がり部分を洗っています。

水道水に含まれるカルキの量が多い地域にお住まいなので、ちょっと掃除を忘れるとカルキがどんどん付着して、白い跡ができてしまうそう。

跡が残りそうな場所は特に意識的に洗う習慣にしています。

その後、シンクもこのネットで一緒に洗い、ネットをすすいでからゴミ受けにセットします。

ピカピカに光らせるために、マイクロファイバークロスのような吸水性の高いクロス(ここでは「洗剤がいらない!油汚れ専用ふきん」)を使って仕上げ拭きをして終了です。

「洗剤がいらない!油汚れ専用ふきん」はコンロ掃除だけでなく水まわりの掃除の仕上げにも効果的なのでお気に入りとのこと。

効率よく掃除ができるお気に入りのアイテムを探すのも、掃除を簡単にするコツです。

③ガスコンロまわりの掃除ポイント

ガスコンロは使用後に毎回水拭きをしています。

コンロまわりの汚れこそ、拭きとれるくらいの軽い汚れの段階でキレイにしておくのがキレイをキープするコツ。

「洗剤がいらない!油汚れ専用ふきん」のように、洗剤を使わなくでも水拭きだけで油ハネなどを拭き取れるアイテムを積極的に取り入れると、汚れ落ちも良く、掃除のハードルも下がります。

汚れが軽ければ、天板に加えてゴトクなどの部品もササッと拭いて終了にすることもあるそうです。

掃除後はふきんを食器用洗剤で洗って干したらお手入れ完了です。

ちなみに、魚焼きグリルを使った後は取り出して温かいうちに洗剤をかけておき、食器と一緒のタイミングで洗うそう。

グリルで使える調理器具を使ってグリル庫内が汚れないよう工夫もされています。

④キッチンの壁やレンジフード の掃除ポイント

炒め物や揚げ物などで壁やレンジフードに飛んだ油の汚れは、放置すると大変な汚れに成長します。

汚れを落としやすいその日のうちに掃除をするのが理想です。

清水先生は油をよく使う天ぷらや焼肉等「この料理をしたときは油汚れをしっかり拭く」というメニューを決めてあり、覚悟を決めて料理 から掃除までをその日のうちにするようにしています。

この時は油汚れを簡単に落とせる専用アイテムを使います。

(ここでは「サットレールシート」)

掃除をする場所と順番も決めてあり、コンロ背面のガラス 、コンロ横の壁、コンロまわりの調理台を拭いた後、シートを折り返してレンジフードと、1枚をくまなく使います。

ガスコンロの排気口まわりなど、油でベタベタしがちな場所も一緒に拭きます。

最後に水拭きをして仕上げます。

調理後の油汚れが固まりきっていない段階で拭き取ってしまえば、掃除も大変ではなく、汚れがたまりません。

⑤リビングの床の掃除ポイント

清水先生がハウスクリーニングの現場でよく質問されるのが、床の掃除方法について。

ホコリがたまる、フローリングが濁って見えることがある、掃除道具は何を使えばいいのか、などなど。

ご家庭の床の素材や使っている掃除道具、家族構成、環境などによりアドバイスは異なりますが、やはりこまめな掃除が大事と言います。

清水先生の場合は、汚れが気になったらフローリングワイパーをかけるようにしています。

床に落ちたホコリに食べこぼしのクズや髪の毛などが絡まり、湿気を帯びるとカビの原因になるので、これを防ぐために、汚れを見つけたら掃除する習慣にしました。

物を床に置くことがなくなり、一石二鳥だそうです。

リビングの一角にフローリングワイパーとドライシートをセットで置いてあり、いつでもサッと手に取ってこまめに拭けるようにしてあります。

床が濁って見える時は水拭きをしたり、引き戸のミゾに汚れを見つけたり部屋の隅がすっきりしない時に掃除機を使ったりと、気になったタイミングで臨機応変にきっちり掃除をしています。

こまめな掃除を習慣化して心地よい暮らしを。

掃除の時間が取れない時、掃除のプロがやっている、①トイレ、②キッチンのシンクまわり、③コンロまわり、④キッチンの壁やレンジフード、⑤リビングの床の5か所を思い出して、意識的に掃除をしてみましょう。

そうは言っても掃除をおっくうに思う方に、清水先生からのアドバイスです。

「掃除をしなければ、とプレッシャーを感じたり、なかなか掃除に取り掛かれない自分を責めたりしていませんか?そんな時は掃除の良い面も見てみましょう。

掃除をすると気持ちがスッキリしますね。

私は掃除のやり方がわかって成果が出てくるようになったら好きになりました。やっただけ成果が出るところ、掃除後の空気、気持ちよさが好きです。

顔を洗ったり、歯を磨いたりするように、小さなところから簡単な掃除をする習慣が身につけば、汚れがたまらずラクになるのではないかと思います。日々のこまめな掃除でキレイなおうちを保てたら良いですね。」

出典:写真AC

あなたが気になるのは家の中のどこの汚れですか?

自分なりの、この汚れが気になったら掃除をする、という基準を作って、簡単にラクにおうちの中のキレイを習慣にしてみましょう。