掃除のプロが実践する、キレイな家をキープするコツ。

出典:写真AC

「掃除の行き届いたキレイな家で暮らしたい。でも時間がないし、やる気も続かない…」

そんな方にご紹介したいのは、掃除のプロが日々実践している、ちょっとした工夫でキレイをキープする掃除方法です。

教えてくれるのは、掃除のプロの沖田有紀子先生。

ポイントは「キレイになって気持ちがいい!」というポジティブな体験を積み重ねること。

掃除への苦手意識が薄まり、心理的なハードルも下がって、時短でラクに掃除ができるようになるそうです。

沖田先生がご自宅で実践する7つの掃除のアイディア、ご自分に合ったものから取り入れてみてください。

①こだわりポイントから掃除を始める。

「ここがキレイだと気持ちがいい」

「ここの掃除はサボると後で大変」

まずは、そんな自分にとってこだわりたい場所をピカピカにすることから始めてみましょう。

沖田先生のこだわりは、シンクなどの水まわりに水アカをつけないこと。

水まわりの汚れはたまってしまうとガンコな汚れになって掃除が大変だからです。

そこで、汚れをためないための方法を考えて実践しています。

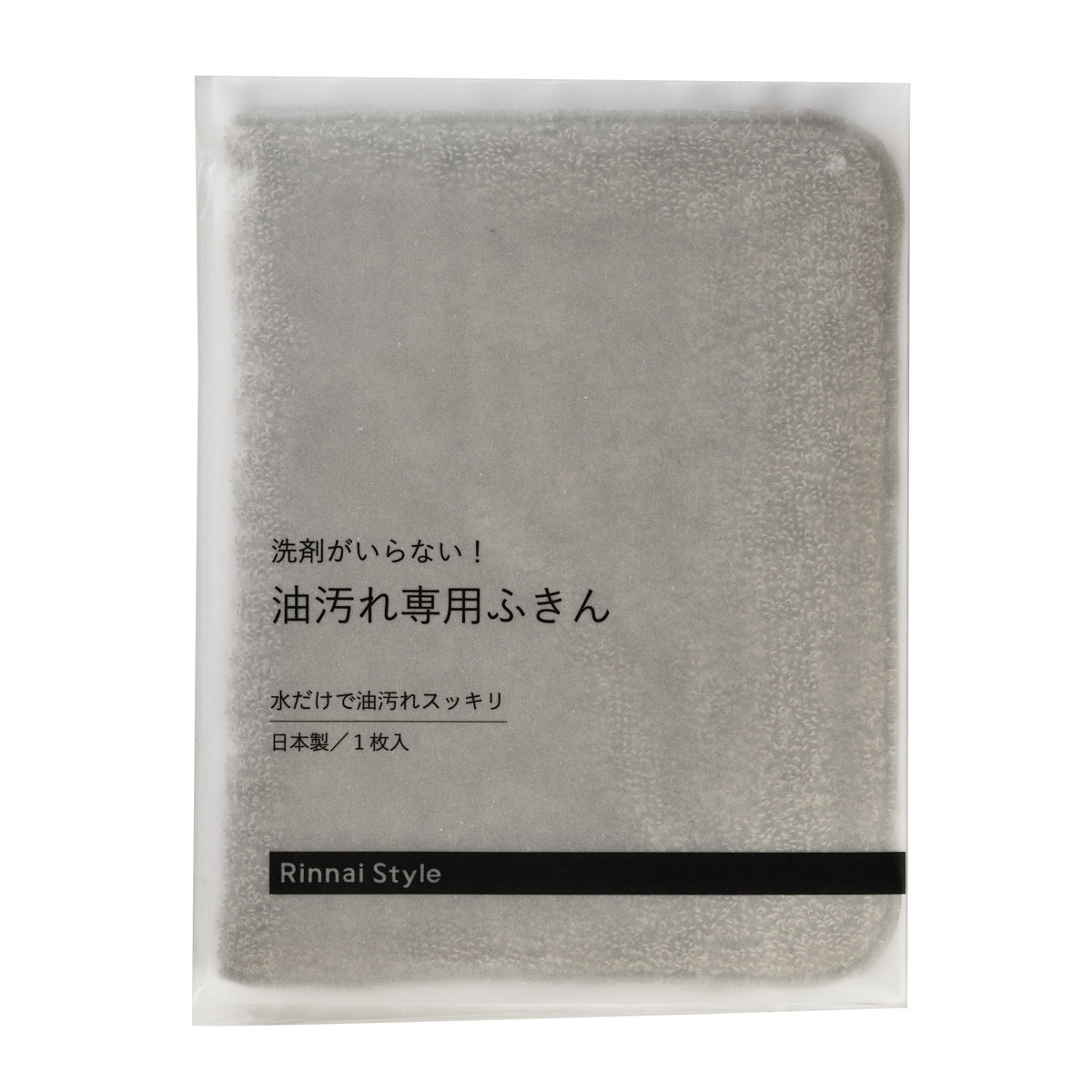

・キッチン等のシンクまわり:シンクの掃除後に、吸水性の高いクロス(マイクロファイバークロスや「油汚れ専用ふきん」等)で水滴を拭きあげる。

・浴室の鏡:入浴後に水滴を取る。

・洗面所の鏡:朝の身支度後に汚れた場所を拭く。

どれも数分の作業ですが、この数分で水まわりはピカピカになり、汚れがたまりにくくなるので掃除もラクなままです。

こだわりポイントから始めることで、この場所をキレイなままキープしたいという気持ちが生まれ、キレイにできたという成功体験や達成感は次の掃除へのやる気にもつながります。

②ちょっとだけならできる!「5分だけ掃除」に挑戦。

就寝前にキッチンをキレイにしておくと、翌朝が気持ちよく始められる。

出かける前にリビングをキレイにしておくと、帰宅時に気持ちがいい。

そんな数時間後の自分のために、沖田先生は次のような「5分だけ」掃除をしています。

・就寝前にキッチンや洗面所のシンクまわりをピカピカにする。

・外出前にトイレの便器に泡洗剤をスプレーし、帰宅後にブラシでこすって流す。

・トイレの使用後に使い捨てシート等で便座と便器まわりだけを拭く(時間があったら床まで拭く)。

・外出前や就寝前にリビングのテーブルやソファまわりを整える。

「これならできる」「今ならできる」という範囲で、無理をせずに掃除や整理整頓をしてみましょう。

「たった5分でも、掃除後の気持ちよさを実感すると5分だけ頑張ってみようという気持ちが芽生えますよ」と沖田先生からのアドバイスです。

③「+1アクション」の“ついで掃除”でキレイを広げる。

暮らしの中で「もしかしたら、ついでにちょっとだけ掃除ができるかも?」という時間を探してみましょう。

その時間に「+1(プラスワン)アクション」の掃除を加えてみるのです。

沖田先生の「+1アクション」の例です。

・起床後に掃除道具置き場に寄り、フローリングワイパーを取ってトイレまでの動線を床掃除。

・洗顔後にクロスで洗面台や鏡を拭く。

・電子レンジの使用中に周辺を拭き掃除。

・お湯が沸くまでの時間や料理を煮込んでいる間にテーブルや棚、電子レンジのまわりを拭く。

・入浴時に湯が温かくなるまで、床や排水口の気になる場所を掃除用ブラシで掃除する。

・トイレのついでに便座や床をサッと拭く。

小さなことに見えますが、この1アクションの積み重ねが汚れの蓄積を防ぎ、いつもきれいな状態をキープしてくれます。

ついで掃除は義務感で行うとストレスに感じてしまいますが、「ちょっと頑張ったらできた!」「ここがキレイになった。ラッキー」というような、なにかのおまけでちょっとだけ掃除をするのであれば、そこまで負担を感じないはずです。

“ついでにできる掃除場所探し”を楽しんでみてください。

④「予防清掃」で汚れにくくする。

掃除をした後に新しい汚れが付きにくくする掃除方法を予防清掃と言います。

汚れにくくなり掃除の手間も減らせるため、多くの掃除のプロが自宅の掃除にも取り入れています。

沖田先生が実践しているのは次の通り。

撮影協力:掃除のプロ大津たまみ先生

・入浴後に浴室の水滴をスクイージーで切って水滴を残さないようにする。

・洗面所のパッキンにマスキングテープ貼って汚れとカビを防止する。

・キッチンの背の高い棚等の上に不織布を置き、ホコリなどの汚れが付着するのを防止する。

リンナイスタイルコラムには、このほかに掃除のプロが実践している予防清掃がありますので、こちらも参考にしてみてください。

浴室の汚れやカビを防ぎたい。掃除のプロが教えるお風呂掃除のコツ7選。

キッチンをカビから守りたい。掃除のプロに予防方法を教わります。

⑤お気に入りの掃除アイテムを選ぶ。

沖田先生のお気に入りの洗面・浴室用掃除道具

掃除道具がお気に入りだと掃除がはかどる、というのはウソではありません。

掃除のプロは、道具の使いやすさや汚れ落ちの良さも大事にしながら、自分が楽しくなる掃除道具を選んでいます。

沖田先生にとっては色や大きさ、手入れや管理のしやすさ等も道具を選ぶポイント。

今は色をモノトーンでそろえ、100円ショップの鏡拭き用のアイテム、浴室用のスクイージー、洗面所のスポンジ等、使い心地を徹底して選んだマイベスト掃除道具を揃えて、やる気が出るようにしています。

⑥掃除道具はすぐに手が届くところに配置。

掃除したいと思った時、掃除道具を取りに行くのが面倒で掃除をやめてしまったことはありませんか?

やる気がしぼんでしまわないよう、掃除道具は掃除をする場所の近くに置くようにしましょう。

出典:写真AC

沖田先生が実践している掃除道具置き場は主に次の通りです。

・リビング:ちょっとした汚れを拭いたり掃除をするための布や掃除道具を小物に入れ、インテリアの一部に。

家族全員が知っているので、掃除が沖田先生だけに集中するのも防げます。

また、掃除機はすぐ手に取れる場所に置いてあります。

・TVまわり: TVの後ろにホコリ用モップを隠し、ホコリが気になったらすぐに拭けるようにしてあります。

・動線が重なる場所:リビングやキッチン、ほかの部屋からも行きやすいスペースに掃除道具置き場を設置。

汚れが気になった時にどこからでも掃除道具が取りやすく、掃除がしやすいようにしています。

・トイレ:室内の棚にトイレ掃除に必要な洗剤や「流せる掃除シート」を置き、汚れに気づいたらすぐに拭けるようにしています。

沖田先生は毎朝、掃除道具置き場所からフローリングワイパーを取って床掃除をスタートし、家を1周するのがルーティン。

朝はホコリが床に落ちている状態なので、より効率的です。

たくさんの道具を管理するのが苦手な沖田先生は、日常で使うフローリングワイパーやハンディモップ等は一つに絞っています。

ただ、道具を出すのが面倒で掃除が後回しになるのであれば、各部屋に同じアイテムを配置するという方法もあります。

沖田先生も実際に、掃除用のブラシ(「大津式お掃除ブラシJ」)は、掃除場所や汚れ別にあった方が便利なため、キッチン、洗面所、トイレとそれぞれの場所に1本ずつ置いてあります。

⑦完璧を目指さない。

最後の大切なポイントは「完璧を目指さない」ということです。

家中すべてを完璧にキレイにするのは不可能に近いです。これは掃除のプロでもそうです。

まずは①の自分のこだわりポイントを見つけて、そこから始めてみましょう。

1か所達成できたら次につながりますので、こだわりたい場所を少しずつ増やしてみましょう。

同じように、5分でできそうな場所の掃除を始めたり、ちょっと時間ができた時についでの「+1アクション」の掃除を取り入れてみましょう。

気分が乗っていたらもう少し掃除をして、イヤだなと感じたら延長せずにそこで終了。

完璧を求め過ぎず、できたことに目を向けて少しずつ掃除場所を広げていくと、掃除が習慣になり、大変な家事ではなくなっていくそうです。

出典:写真AC

キレイは小さなことを積み重ねてキープ。

掃除のプロが実践している、時短で簡単にできる掃除のアイディアを紹介しました。

まずはできそうなところから取り入れてみてくださいね。

さらに沖田先生は、家族や同居人がいる場合は、自分だけで完璧を目指さず、家事を見える化させて分担し、一人で抱えこまないこともポイントです、と言います。

相手にも、最初から完璧を求めずに温かい心で見守ると決めましょう。

自分にも相手にも完璧を求め過ぎない。

「自ら進んで掃除をしてくれているなら、そのこと自体がすごいことです。『ありがとう』と思い切り感謝を伝えましょう」と沖田先生。

「キレイになって、嬉しい!」という喜びから「次はどこをキレイにしよう?」という気持ちが芽生えます。

楽しくお掃除できる場所が増えて、キレイをキープできるようになるといいですね。