苦手なシンク掃除を変える、掃除のプロのアイディア。

掃除のプロ、沖田先生のご自宅キッチン。

使う度に汚れるキッチンのシンク。掃除が面倒だし、苦手に思う人も多いようです。

お掃除のプロ沖田有紀子先生もシンク掃除に苦手意識があった人のひとり。

キレイをキープする大原則は汚れをためないこととわかっていても、実践するのは難しいものです。

そこで沖田先生は、簡単に、少し楽しくシンク掃除ができる方法を考えました。

掃除のプロが実践しているシンク掃除のアイディアをご紹介します。

1.物を減らして掃除を減らす

沖田先生は思い切って、「三角コーナー」「洗い桶」「洗いかご」「排水口のフタ」の4点をシンクまわりから無くしました。

これらがあることで汚れがたまりやすく、掃除が面倒になっていると考えたからです。

三角コーナーは特に裏にカビが発生しやすかったために廃止。

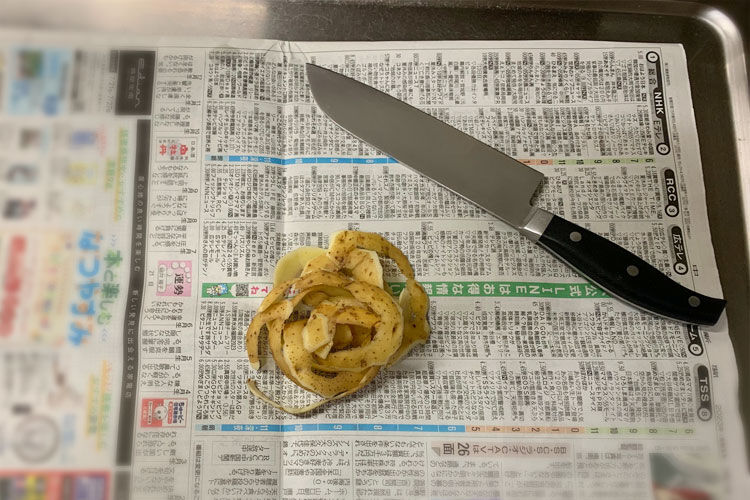

野菜や果物の皮をむいたり生ゴミが出る時は、新聞紙やチラシ、買い物でもらう透明のビニール袋等を使っています。

洗い桶を食器を洗う時に使っていた頃は、シンク内の水の流れが悪くなったり汚れがたまりやすかったりで困っていたそう。

今はその時の洗い物の中で1番大きな皿や鍋に水を張って代用しています。

洗いかごは置いておく場所が必要ですし、使用後にそのままにしておくと、かごの底部分にヌメりが発生して不衛生。掃除の手間が増えると感じていました。

現在は水切りマットを使用しています。

排水口のフタはヌメリやすいのに複雑な形をしていて、掃除がしづらかったため、使うのをやめました。

深さのあったゴミ受けをパンチング素材の浅いタイプに替え、掃除をラクにしました。

当たり前のように使っている物を見直すことで、掃除場所も減らせます。掃除のハードルも下がります。

いつも使っている物をチェックしてみましょう。

2.「しないこと」のルールを作る

掃除のハードルを下げるために「しないこと」のルールを作りました。

①生ゴミをシンクに放置しない

1.で三角コーナーと排水口のフタを無くしたとご紹介しましたが、それによって排水口のゴミ受けが丸見えに。

そこに生ゴミがたまっている状態は衛生的ではありませんし、見た目にも美しくありません。調理後はゴミ受けを空にしてリセット。生ゴミをシンクに放置しないことを徹底するようにしました。

②シンクまわりの水濡れを残さない

水滴を放置すると、水アカの跡が残ります。

これを掃除するのが嫌だからこそ、ついた水滴は残さず、こまめに拭くようにしました。

手元に小さめのふきんを用意してこまめに拭き掃除。使い終わったふきんのお手入れは洗濯機にお任せしているそうです。

③洗剤をたくさん置かない

シンクまわりに置く洗剤は食器用洗剤だけと決め、他の洗剤は別の場所に置くようにしました。

まず、掃除がしやすくなりました。

特別な洗剤を使わなくても、食器用洗剤だけで落とせる軽い汚れのうちに掃除を心がけるようになったそうです。

3.掃除道具はお気に入りを厳選する

「掃除のやる気は道具次第です。侮れません!」と言う沖田先生。

沖田先生お気に入りの、シンクまわりで使う掃除道具はこちら。

①食器用の水切りマット(「無限に抗菌する水切りマット」)

②水滴を拭き取るためのふきん2枚(「洗剤がいらない!油汚れ専用ふきん」)

③水筒用スポンジ

⑤シンク掃除用スポンジ(シンクに貼り付けるタイプ)

⑥食器用スポンジ

そして、沖田先生がこれらの掃除道具にたどり着くためのポイントがありました。

- 使用後に手入れがラクな物。スポンジは水切れが良い物。

- 見た時にやる気が出る物。

- 触感が良い物。

- 汚れやすい場所用には使い捨てができる物。

- 買い足しがしやすい物

例えば、食器洗い用のスポンジですが、沖田先生は弾力性がポイント。

やわらか過ぎる物は苦手で、洗い物のやる気が失せてしまうのだそう。

手に持った時にしっかりとした感触があると洗い物もはかどるので、触感は重要です。

水切れの良さも大事。

水切れが良いものは使用後のお手入れもしやすく、カビにくいのです。

シンクの掃除道具の中でもお気に入りは「大津式お掃除ブラシJ」。お掃除のプロにも愛好家が多いブラシです。

排水口等の隙間の汚れをかき出してくれる心地良さ、水切れの良さ、お手入れのしやすさがピカイチだそう。

そのほか、排水口まわりなど、汚れやすい場所の掃除には使い捨てタイプの物を採用していますし、せっかく気に入った掃除道具を新調しようとして廃番になると残念なので、長く愛されている物、シリーズが無くならなさそうな物を選んでいます。

侮れないのが、掃除道具の色。

色を揃えると見た目もスッキリしますし、好きな色だと掃除のやる気も出ます。色によっては、汚れやへたりによる変色で交換時期もわかりやすくなります。

ちなみに、沖田先生はキッチンになじみやすい色味がお気に入りなので、そのテイストで掃除道具を揃えています。

自分が楽しく使える道具を、掃除をしながら探求してみてください。

4.掃除道具を手の届く場所に置く

掃除を後回しにする理由には、忙しい、疲れている等の外に、したいと思った時に掃除道具が手に取れる場所にないことも一因です。

そこで沖田先生は、シンク横の冷蔵庫の側面にマグネットツールを使ってお気に入りの道具を吊し、すぐに掃除ができるようにしています。

この掃除道具は、時々全部がお気に入りか、頻繁に使っているかをチェックしましょう。

使う機会が多ければ家事がうまく回っている証拠。

かけっぱなし、置きっぱなしになっていれば、使われていない道具なので、見直しのチャンスです。

本当に使う物、使いやすい物を、掃除をしながら選んでいきましょう。

5.できない日はできるところまでにする

沖田先生の理想のシンク掃除は、使い終わったラップやキッチンペーパー、もしくはシンク用スポンジで汚れを取り、食器用洗剤で洗い、洗剤を洗い流したら最後にシンクに残った水滴をすべて拭き取る。

ここまでを終えれば完璧です。

※沖田先生のラップやキッチンペーパーを使ったシンク掃除についてはこちらをご参照ください。

でも、洗い物だけで精一杯の日もあります。

そんな時のために、ここだけできたらOKという掃除のステップを作ってあります。

「もう無理!」という日はシンクを水で流しただけでもOKということにする。

もう少しがんばれそうなら、一度使っただけのラップやキッチンペーパーでシンクの汚れている場所をくるくるして汚れを取って捨て、水を流す。

もうちょっとがんばれそうなら、ラップに食器用洗剤をつけて、シンク全体を軽く洗う。

使ったラップはさよならして、洗剤を流したら終わり。

シンク用のスポンジやブラシが使えそうなら、それでさっと洗ったらおしまいにする。

このように段階的にしておき「できるところまでやったら、できなかったところは次の日に回してもいい」というルールです。

もちろん先送りし続けば汚れが蓄積して掃除が大変になり、掃除のハードルも上がるのでおすすめできませんが、毎回完璧に掃除しなくてはと、ハードルを上げすぎる必要もありません。

小さなステップの掃除でも、途中まででも、続けることで習慣化ができ、苦手意識も減ります。

毎日続ければ汚れもたまりにくくなり、次の日の掃除もラクになります。

いざ始めてみたら意外にできた、掃除が楽しくなって続けられた、ということもあります。やりやすい掃除方法を発見することもあります。

「無理をしない。続きは明日がんばろう!」という気持ちで、余裕をもって取り組んでいきましょう。

特別な日のお掃除方法があれば完璧。

最後に沖田先生から特別な日のための掃除方法を伝授。

「来客があっておうちをキレイに整えたい!」「お掃除を頑張って自分にご褒美をあげよう」という日。

そんな日は、キッチンシンクや排水口まで掃除をした後、マイクロファイバークロスを使ってカランやシンク、シンクまわりを拭き上げています。

「ピカピカのステンレスはおうちの印象を格段にアップしてくれます。何よりも、そのピカピカの気持ち良さに、自分自身が達成感を味わえますよ」とのこと。

ぜひ、取り入れてみてください。

習慣化するまで最初は少し大変かも知れませんが、どれか1つから実践して、気持ちいいキッチン、シンクをキープしてみてくださいね。