防災対策、充分にできていますか?

出典:写真AC

地震や豪雨等の自然災害が頻発する近年、防災対策の必要性をより強く感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

ただ、いざ備えようとすると「備蓄品は何を揃えればいいの?」「用意しても収納場所がない」と思うように進まないこともあるようです。

今回は掃除と収納のプロであり、防災士と防災備蓄収納2級プランナーの資格を持つ竹内政子先生に、家庭でできる防災対策について詳しく教わります。

防災士 竹内先生の日々の備え

竹内先生のご自宅での工夫を、「備える・収納する・維持する」の3つの視点で紹介します。

① 備える:備蓄品は何をどれだけ揃えるか。

② 収納する:限られた収納スペースにどう保管するか。

③ 維持する:いつでも使えるように、どうアップデートしていくか。

ライフラインが途絶えると、行政の援助が届くまで3日から1週間ほどかかると言われています。

まずは3日分の備えをすることから始めてみましょう。

家族全員で情報共有を。

竹内先生が最も大切だと考えているのが、家の防災情報を、家族や生活を共にする人と共有することです。

そのために、まずは全員で集まります。

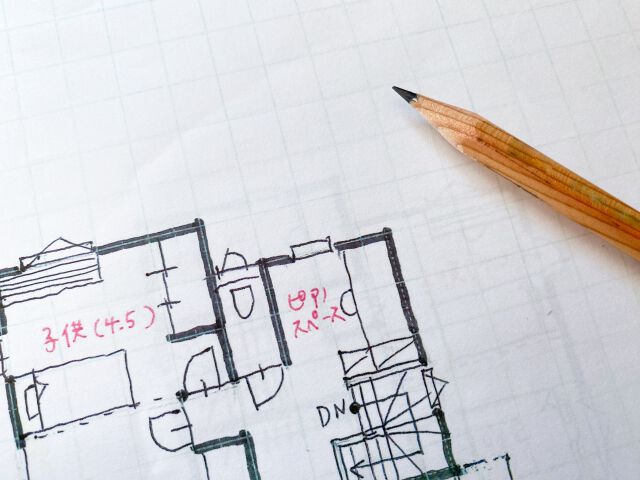

家の簡単な間取り図を書き、災害時を想定して防災備蓄品の収納場所を2~3ヶ所決めていきます。

間取り図を書くことで、収納場所や物の量が把握でき、スペースを確保して効率的に使えるようになります。

これは片付けのプロとしての経験から学んだことです。

全員で話し合うことで「どこに・何が・どれだけあるか」を共有でき、命を守る可能性が高まります。

「準備してある!」という安心感は、心の支えにもなり、不安やストレスが軽減します、と竹内先生は言います。

出典:写真AC

①備える―備蓄品を用意する

備蓄品は「避難所用の非常用持ち出し袋」と「自宅避難用」の2種類を準備しています。

避難所用の非常用持ち出し袋

避難の際に持ち出す「非常用持ち出し袋」には3日(可能であれば7日)過ごせるだけの物を用意しておきます。

1人が1日で必要とする量は次のように計算しています。

- 水(500ml×3本)

- 食料品(レトルトカレー・缶詰・お菓子等3食分)

- 携帯トイレ(5~8回分)

自分や家族の体調等によって以下のような物も必要量だけ用意します。

- 衣類や下着

- 衛生用品

- 医薬品(お薬手帳も)

- 防寒・防暑用のアルミシート

- 照明器具や携帯ラジオ、充電器

- 貴重品(現金・身分証明書) など

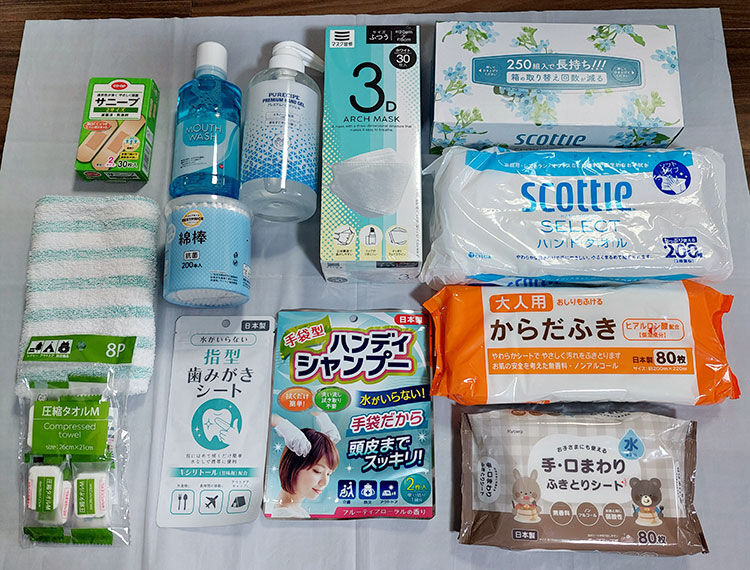

写真は竹内先生が実際に「非常用持ち出し袋」に用意している物です。

撮影用に箱やパッケージのまま並べていただきました。

実際はこの中から必要数をピックアップしてリュックに詰めてあり、いざという時は別の場所に置いてある水やモバイルバッテリー等も持って避難する予定です。

そのほかにも、乳児がいるならミルクやおむつ、高齢者なら介護用品等、個人に合わせた必需品も用意しておきましょう。

非常用持ち出し袋は時々見直し、すぐに持ち出せる場所(竹内家ではシューズクロークの中)に置いておきましょう。

自宅避難用の備蓄品

自宅で避難生活を送る場合も、最低でも3日分、できれば7日分程度の備蓄が必要となります。

地方自治体の防災サイトや「東京備蓄ナビ」のサイト等に詳しく掲載されていますので、参考にしてください。

②収納する―限られたスペースを活用

備蓄品は家の数か所に分散して収納し、リスク回避をします。

出し入れがしやすい場所、家族がすぐにわかる場所、湿気がない場所、1階にお住まいの場合は水に浸からないような高所が候補です。

「使う場所の近くに収納する」という収納の鉄則も考慮して決めるのがいいでしょう。

竹内家ではシューズクロークを中心に3~4か所に収納しています。

水や飲料はキッチンに。

備蓄品の中でも重要度が高い水や飲料は、自宅避難をする際は1人あたり1日3L必要と言われています。

竹内先生はキッチンの片隅に飲料置き場を作り、一番上に500mlのノンカフェインのお茶や水、スポーツドリンク類、その下に2Lのペットボトルの箱を置き、賞味期限を書いて、使った分を補充しながらストックしています。

長期保存水は奥にしまい込んでしまったり、期限切れを起こす危険があるためあえて置かず、一般的なペットボトルの水を備えています。

500mlのペットボトルを用意しておくのもこだわり。

2Lのペットボトルは力が弱いお子さんや高齢者には持ち運びが難しいことがありますが、500mlならラクに運べて、開封後も早く飲みきれて衛生面でも安心だからです。

防災用トイレや日用品は使う場所の近くに。

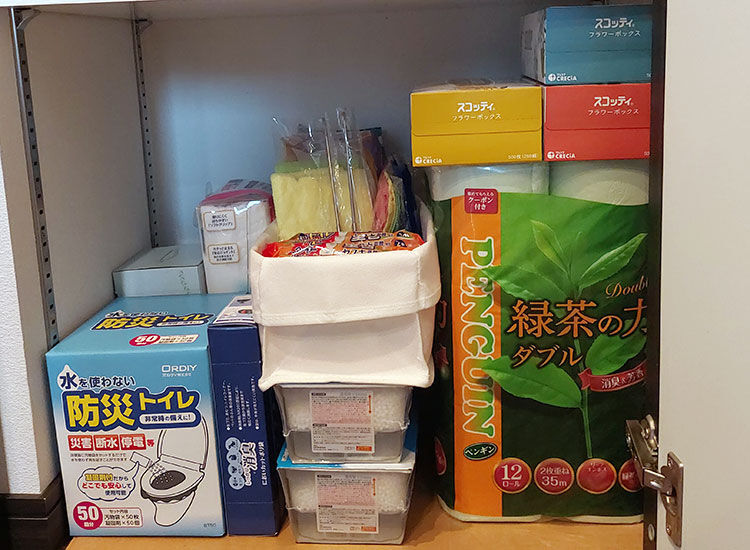

トイレの中の収納棚の様子

トイレも重要な課題の一つ。

大規模な地震では水道管が破裂・破損する可能性があるので、地震後はできるだけ水を流すのを控えたいところ、と竹内先生は指摘。

人は1人当たり1日に5回程度トイレを使います。

したがって、防災用トイレは3日で15回、7日で35回分が必要になる計算です。

まずはすぐ使う分の防災用トイレをトイレの個室の収納棚に。

介護が必要な親族と合同で避難する可能性も考え、介護用トイレも常備しています。

日用品をストックしている棚の一部

トイレ自体が使えなくなることを考え、残りの防災用トイレは日用品の棚にも置いています。

この収納棚には日用品を少し多めにストックしてあります。

ただし、日用品の中でも日々使用頻度が高いカセットコンロやモバイルバッテリー等は普段通りに使用しながら、予備を多めに備えています。

ほかの防災グッズはスペースを有効活用して収納。

竹内家のシューズクローク

竹内先生のご自宅で余裕があった収納スペースは玄関のシューズクロークでした。

シューズクロークは湿気やすいので、カビ等から守るための湿気対策をして、以下の防災グッズを置いています。

- 自宅避難用グッズをまとめたコンテナ

- クーラーボックス(保冷材は冷凍庫に常備)

- 非常用持ち出し袋

- キャリーケース

- 予備の水

等です。

湿気防止のすのこの上にコンテナやクーラーボックスを置き、その前に予備の水等を置いています。

自宅避難用コンテナを拝見。

コンテナ本体は、非常時に出し入れしやすいように4方向と上部から出し入れが可能なタイプで、中身が見えやすくなっている物を選びました。

中に入れてある備蓄品の種類をご紹介します。

(実際はこれらを複数個ストックされています)

食品は長期保存が可能な保存食、レトルトや菓子を中心に準備。

使い捨ての食器も用意していますが、節水のためにラップを食器にかぶせて使用予定です。

ラップはスポンジやロープ、傷の応急処置、防寒具等様々な活用方法があるので、50mの大容量の物をサイズ違いで選んでいます。

衛生用品はマスクやウェットティッシュ等通常の物に加え、親族の介護で役立ったアイテムも選びました。

特に口腔ケアの必要性を痛感したことから、それらを重点的に用意してあります。

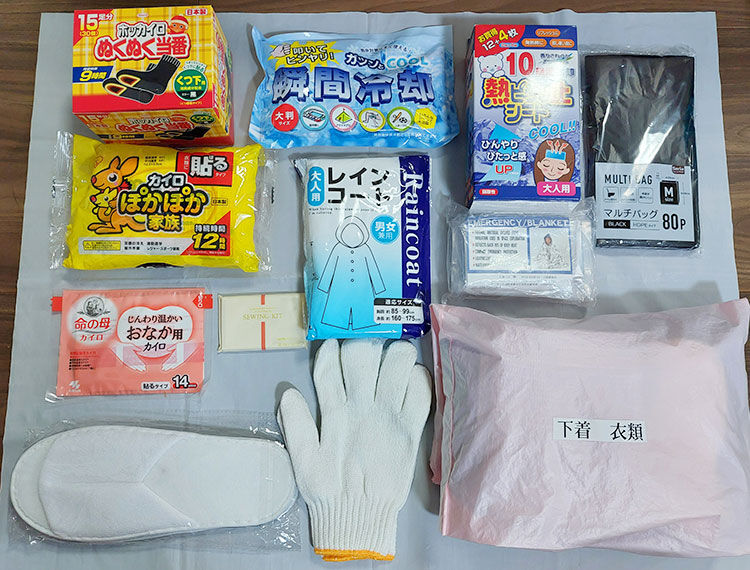

暑さ、寒さ、雨天等の気候の変化に対応できるアイテムも揃えてあります。

③ 維持する―いつでも備えた状態でいられるために。

「ローリングストック法」を実践中。

普段の食べ慣れた食品を少し多めに買い置きし、賞味期限の近い物から使い、食べた分を補充することで常に一定量の食品が備蓄されている状態を保つ。

これが「ローリングストック法」です。

実行中の方も多いかもしれません。

こちらは竹内家のパントリー。

下から2~4段目に食料をストックしています。

パントリーは家族全員が1日に何度か目にする場所。必要になったらすぐに取り出せる位置にあるので非常時でも慌てずに使えますし、日常的にストックの管理ができるのも利点です。

シンク下に保管するという考えもありますが、目にする機会が減って、湿気がこもりやすいのでできれば避けた方が良いそうです。

ローリングストック法で買い置きしている缶詰やレトルト食品等の一部です。

賞味期限が読みにくい場合があるので、誰が見てもわかるように、付せんに大きく書き、目にしやすい位置に貼っています。

管理がしやすいように、期限が近い物を手前に、長い物を奥に並べていきます。

このほかに無洗米を用意し、断水にも対応できるようにしています。

備蓄品は適正量をそろえることも大切ですが、使いやすさ、質、軽さや大きさ、調理が不要なことも大切な条件です。

竹内先生は、普段食べ慣れている物や、栄養のバランスがとれる物(フリーズドライのスープや野菜ジュース等)も意識して用意しています。

防災対策が当たり前。そんな毎日を目指して。

最後に、備蓄品以外に竹内先生がされている備えをいくつかご紹介します。

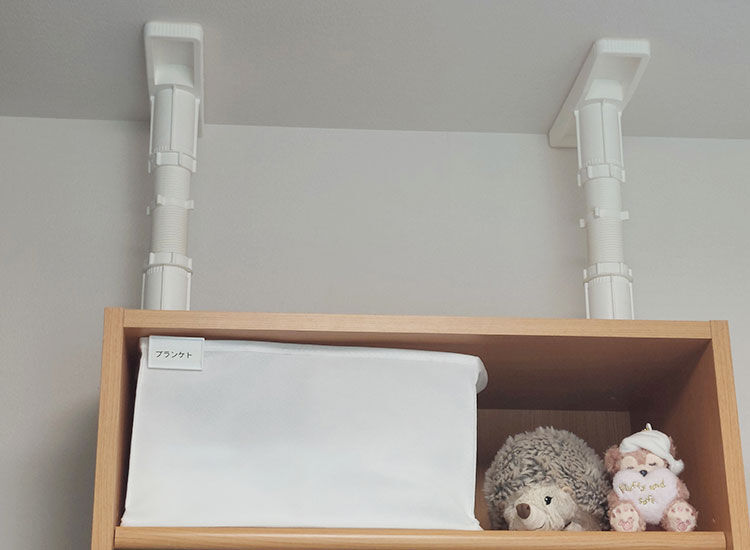

背の高い家具には転倒防止の伸縮棒を使い、免震粘着マットも設置。

食器棚のように開き戸の家具は、飛び出しを防ぐためのフックを付けたり、飛散防止フィルムを利用しています。

就寝時には枕元近くに飲料、携帯用のライトとスリッパ、ホイッスルを置いています。

「備えることは自分や家族を守るために大切なことです。年に何回か機会を作って全員で見直してみましょう。」と竹内先生はアドバイス。

防災の日や過去に大きな災害があった日等がタイミング。

非常食の賞味期限を確認したり、実際に食べてラインアップを見直したりと、備えをアップデートする日にしましょう。

また、備蓄品に限らず、次のような小さなステップで防災対策を始めてみるのも良いでしょう。

- 自宅や学校・職場から避難所までの道を確認する(ハザードマップも使用)

- 防災アプリを入れる

- 災害時の連絡方法を話し合う

防災は物の準備をしながら、行動や心の準備もしていくことが大切です。

まずは3日分。備蓄品を用意し、収納するスペースを確保して、災害に強い生活を意識していきましょう。