気持ちよいシンクを保つために掃除のプロがしていること。

キッチンの排水口掃除が苦手。できればやりたくない。

そんな方は多いと思いますが、残念ながらキッチンの排水口はヌメリや汚れから切り離せず、掃除が欠かせません。

その掃除を少しでもラクにするためにできることはないか、お掃除のプロ大津たまみ先生に質問してみました。

「汚れが酷くなってからイヤな気持ちで大変な掃除をするのはやめて、毎日ちょっとだけのお掃除習慣を重ねていきましょう。掃除がラクですし、日々気持ちよく過ごせるようになりますよ」とのこと。

今回は、大津先生がルーティンで行っている9つの汚れの予防方法と、掃除方法を伝授。

ぜひできるところから取り入れて、気持ちよい排水口のキープにお役立てください。

排水口の汚れの原因を分析。

あっという間にヌメリが発生し、時にはニオイが立ち上ってきたりする排水口ですが、それには理由があります。

キッチンの排水口には食品カスや油、調味料、洗剤等様々な物が流れていきます。

シンクまわりはもともと空気がこもりやすく、夏になると湿気が加わり、カビが発生する原因の湿度、養分、温度が揃ってしまいます。

ヌメリが発生し、カビになり、パイプの内側には流れた油脂等が付着して汚れの層ができ、悪臭や詰まりの温床になります。

あまり想像したくないですね。

ひとつずつは小さな要素ですが、放置すると相乗的に汚れが酷くなり、シンクも不衛生な状態になります。

キッチンの見た目にも影響するので、小さな予防策を日々コツコツと続けることが大事であり、効果的なのです。

出典:写真AC

排水口の汚れを予防する9つのルーティン。

「排水口は“汚れたら掃除”ではなく、“汚れにくくする”ことが大切です」と大津先生は言います。

そのために、次の9つのことを日々のルーティンとして行っています。

毎日していること。

① ゴミはこまめに捨てる

調理の過程で出る、野菜の皮や種のような調理クズ。

これらはひとつの作業が終わるたびに、こまめに捨てるようにしています。

掃除の基本に「乾いた汚れは乾いたまま除去する」というものがあります。

乾燥しているたまねぎの皮やピーマンの種は向いたり取ったりした後にまとめて捨てる、水気のあるジャガイモはむき終わったら捨てる、という具合です。

② 生ゴミは別にして捨てる

食材のクズ等の生ゴミは直接排水口に流さないようにします。

排水口のゴミ受けに市販のネットをかけたり、専用のゴミ箱を用意しておきましょう。

特に自立型の水切りネットは三角コーナーと比べればお手入れの手間が減り、水も切れて生ゴミも重くならないのでおすすめ、とのことです。

③ 油やソース、たれは拭いてから

お皿に残ったソースやたれ、ドレッシング、フライパンの中の油は排水口に流してしまうとそのまま排水管の内側に付着して蓄積し、ニオイや詰まりの原因になります。

これを防ぐために、汚れを洗う前にキッチンペーパーで拭き取っておきます。

「これはシンク掃除の鉄則です!」と大津先生は言います。

④ 排水口カバーや受け皿は毎日洗う

「めんどくさい」という声が聞こえてきそうなのですが、放置してしまうとどんどん汚れが蓄積していきます。

1週間分の汚れは落としにくくても、一日分の汚れならお湯とスポンジでササッと洗うだけで落ちることが多いです。

しかも汚れ防止の効果は絶大です。

あのヌメリ掃除が苦手な方は特に、習慣にしてみてください。

⑤ お湯で仕上げ流し

洗い物が終わった後、40~50℃くらいのお湯を10秒ほど排水口の中に流しっぱなしにしておきましょう。

排水管の中にお湯を入れることで、パイプの内側に付着した油脂を溶かし、蓄積していくのを防ぐごとができます。

⑦ 見てチェック!

排水口の中、見ていますか?

見たくない場所かもしれませんが、しっかり見て確認することで汚れ具合がわかり、汚れが酷くなる前に掃除に取り掛かれるようになります。

汚れの先手を打ちましょう。

使うたびに気を付けていること。

⑧ 油は固めて捨てる

揚げ物等で使った油を、直接排水口に流してはいけません。

汚れやニオイの原因に加えて、排水管の損傷にも繋がりかねません。

使った油は牛乳パックに古新聞や古布を入れて吸わせたり、市販の凝固剤を使って捨てましょう。

このひと手間が気持ちよいシンクを作ります。

長期的に続けていること。

⑨ 抗菌効果のあるアイテムを使う。

金属イオンがヌメリの元になるバクテリアの繁殖を抑えると言われています。

そのような効果がありそうなアイテムを取り入れてみましょう。

アルミホイルを丸めた物を複数個作って排水口に置くことで、バクテリアの繁殖を抑える効果があります。

シンプルですが、清潔な状態をキープする手助けをしてくれます。

※取り替えの際はお住まいの地域のゴミの分別方法に従ってください。

ゴミ受けや排水口カバーに抗菌・防汚作用のある物を使うのもおすすめです。

オークスの「抗菌ステンレス排水口カバー」は抗菌仕様の排水口カバー。

抗菌ステンレス素材が菌の増殖を抑制し、ヌメリを軽減します。

取り外して洗えるので、手間をかけずに清潔さをキープできます。

カバーをかぶせるだけで掃除頻度そのものを減らせる便利アイテムで、大津先生もその効果を感じて愛用中です。

排水口を清潔に保つ掃除方法。

排水口掃除は道具選びがポイント。

排水口まわりは形状が複雑です。

細かな所までよく届くブラシを排水口掃除専用ブラシにして、汚れが蓄積しないよう、こまめにしっかり洗いましょう。

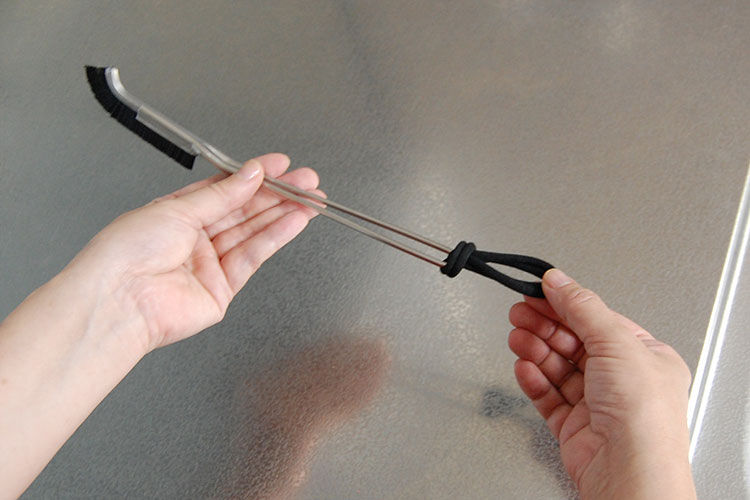

大津先生が開発した「大津式お掃除ブラシJ」は細い溝の汚れもかき出せるので排水口掃除に向いています。

J字型の先端でフタの裏・ゴミ受けの曲線部分、排水口の曲がった部分等の細部にしっかり届きますし、油や石けんカスが溜まりやすい溝・スリット部分も的確に掃除が可能です。

※排水口掃除用の掃除道具は絶対に排水口に落としてはいけません。

大津先生はブラシの先端にひもやゴムを付け、手首にはめてから掃除をするようにしています。

週1回の“発泡掃除”を習慣に。

排水口や排水管の中に蓄積した汚れを、洗剤の発泡の力で軽減させます。

排水口のまわりや中に重曹カップ1を振り入れます。

40℃くらいのお湯カップ1にクエン酸カップ1/2を溶かしたものを用意し、数回に分けて上から注ぎます。

重曹とクエン酸水が反応し、泡が発生します。

この泡が汚れを浮かせます。

発泡後は30分ほど放置してつけおきし、汚れをゆるめて落ちやすくさせます。

週1回を目安に行うことで、ヌメリやニオイを軽減していきます。

ルーティンを積み上げて、汚れにくいシンクに。

大津先生が実践している排水口を清潔に保つルーティンは、まとめると次のようになります。

- 油分や調味料は直接流さず、紙や布で拭き取ってから処理。

- 排水口のゴミ受けは毎日洗い、乾燥させる。

- 掃除は定期的に行う。排水口カバーや部品、外側にある円形の溝の汚れも取り除く。

- シンクの使用後は水滴をしっかり拭き取る。

夏場は雑菌が繁殖しやすいため、シンクの汚れは酷くなりがちですし、冬場はこれまでに流れていった汚れや油が固まって、詰まりやニオイの原因になります。

掃除のプロが実行する基本の習慣を参考に、気持ちの良いシンクがキープできるようになるといいですね。