めんどうな網戸の掃除をプロのコツでラクに。

出典:写真AC

網戸の掃除はめんどう。

特にベランダなどにある大きな網戸の掃除は重労働です。

真冬に大きな網戸を外して大変な思いをして掃除したのに、きれいになった実感があまりなかったり、そもそも使う掃除道具がわからなかったり。

億劫になって掃除を後回しにして汚れがたまっている。

そんなことはないでしょうか。

お掃除のプロ大津たまみ先生に聞くと、網戸はこまめに掃除をした方がいい場所。

大きな網戸の汚れは窓から入ってくる風が汚れるだけでなく、窓ガラスやカーテンにも汚れがつき、放置すると花粉症やアレルギーの原因になる可能性も。

そこで、大きな網戸でも外さずにラクできる掃除方法を教わります。

網戸の汚れは2種類。

出典:写真AC

大津先生によると、網戸は家の外側と内側で汚れの種類が違うそうです。

- 外側の汚れは土ぼこりや排気ガス、花粉、黄砂、小さい虫の死骸、虫や鳥のフンなど。

- 内側の汚れは室内のほこりやタバコのヤニなど。キッチンやリビングの網戸には油汚れも付着しています。

この汚れの違いに応じて掃除道具や方法を変えるのがポイントです。

なお、網戸は力を入れすぎると変形する恐れがありますので、力加減に気を付けて掃除をしてください。

網戸の外側の掃除

網戸の外側の掃除には、ハンディータイプの掃除機と刷毛を使います。

刷毛で上から下に向かってホコリ汚れを払いながら、ハンディータイプの掃除機で吸い取っていきます。

外側の汚れはほとんどがホコリ汚れなので、これでほぼきれいになります。

網戸の掃除というと最初から水を掛けたりしがちですが、ホコリ汚れは濡らしてしまうと泥汚れになり、汚れがひどくなって落としにくくなります。

乾いた汚れは乾いた状態で取り除く。

これはお掃除の基本ですが、基本を守ると掃除もラクになります。

刷毛で落としきれなかった汚れは、濡らしたスポンジを使ってピンポイントでこすり落とします。

普通のスポンジでは削れてしまうので、金属がついたコゲ落とし用のスポンジなどを使うと落としやすいです。

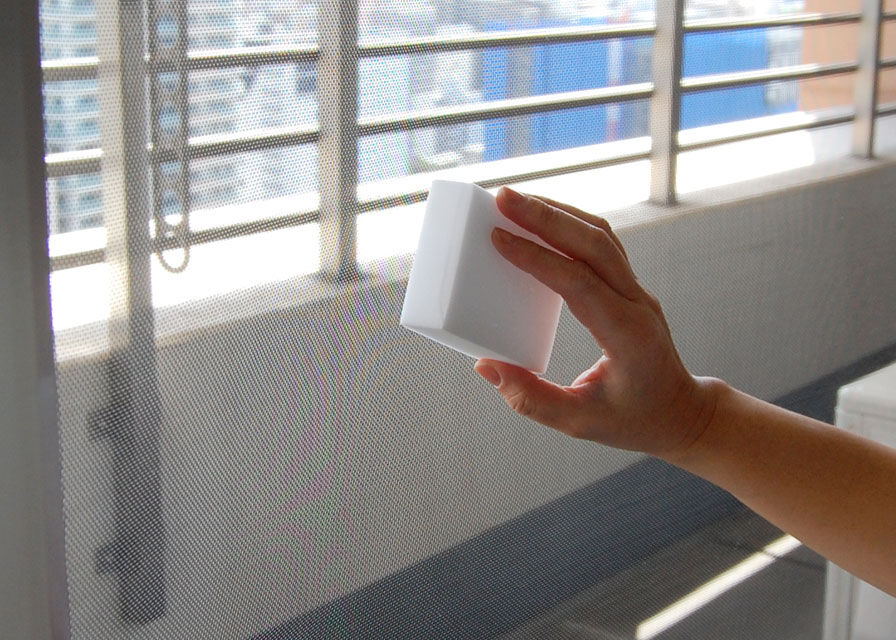

それでも落ちない汚れは、メラミンスポンジを濡らして中性洗剤をつけてこすります。

洗剤を使った後は水拭きをして洗剤をしっかり取り除きましょう。

網戸の内側の掃除

網戸の内側の掃除に使うのは

- 捨ててもよいボディータオル(ナイロン、ポリエステルのもの)

- 捨ててもよい古布(毛羽立たないもの)

- マイクロファイバークロス

- 中性洗剤(台所用洗剤)

- メラミンスポンジ(もしくはスポンジ)

- シャワーカーテン

などです。

①ボディータオルで汚れを落とす

特にキッチンやリビングに近い網戸には調理中に気化した油がついて、そこにホコリなどの汚れが付着しています。

最初にそれらを落とします。

外側の掃除と同様、乾いた汚れは乾いた状態で落とすのがポイントです。

掃除の前に、窓の下にシャワーカーテンを敷いて汚れを防止します。

ボディータオルで、網戸を上から下に向かってこすります。

タオルの凹凸部分を利用して汚れをこそげ落とすようにします。

網目に油汚れが入り込んでいるようなガンコな汚れにはメラミンスポンジ(もしくは外の掃除で使ったようなコゲ落とし用のスポンジ)がおススメです。

水を含ませたメラミンスポンジを網戸に当て、下から上に向かって動かして、汚れを落とします。

メラミンスポンジが削れてカスが出るので、窓の下に汚れ受けを置くのをわすれないようにしましょう。

汚れに応じて道具を変えてみてくださいね。

②洗剤で洗う

バケツに水を入れ、中性洗剤を溶かします。

水1リットルに対し、洗剤約5ミリリットルが目安です。

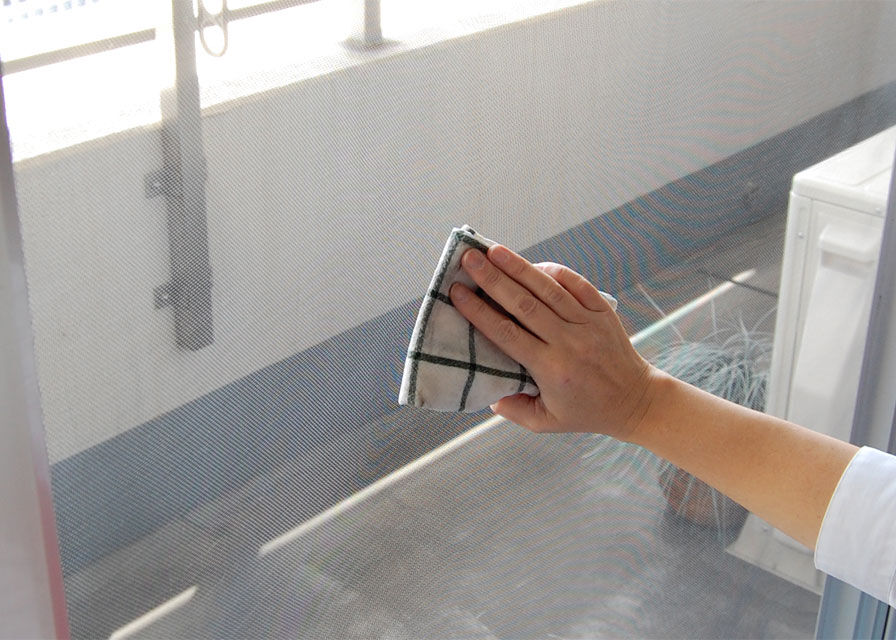

着古して捨ててもよいTシャツなど、毛羽立たない布を洗剤に浸して絞り、上から下に向かって拭きます。

タオル地などでは網目に繊維が絡まって糸クズが発生してしまうため、毛羽立たない布を使います。

掃除では重曹を使うことが多いですが、網戸に使うと白く変質する可能性があるので、使用は控えましょう。

③水拭きをして乾拭きをする

②で使ったのとは別の布を使って水拭きをし、残った洗剤を拭き取ります。

最後にマイクロファイバークロスなどの毛羽立たない布で乾拭きをして完了です。

こまめに掃除をして、気持ちのいい窓辺を

年末に寒い思いをして行いがちな網戸掃除ですが、ツライ思いをしないためにもこまめな掃除に変えていきましょう。

大津先生によると、理想の掃除頻度は年に4回(3か月に1回程度)です。

目安として、花粉や黄砂などを落とす4月、梅雨時のカビ汚れを落とす7月、夏の汚れを落とす10月、冬の結露などでついた汚れを落とす1月です。

風通しのよい、心地よい空間づくりのためにも、こまめな網戸掃除に挑戦してみてくださいね。

出典:写真AC